ハギレから生まれる華やかな「つまみ細工」の作り方

2017年6月7日|渡邊晃子

江戸時代から伝わる伝統工芸の「つまみ細工」。基礎さえ覚えれば、誰でも簡単に作ることができる手芸です。今回は、その作り方と応用をご紹介します。

「つまみ細工」は、正方形のハギレをつまんで花などを作る東京都の伝統工芸。江戸時代、宮中の女官や大名の女中たちが作っていたものが、やがて町人の間にも広く伝わりました。当時、若い女性たちの間で、「つまみ細工」を用いたかんざしやくしが大流行したそうです。

今も職人さんたちが一つひとつ作り続けている、鮮やかで繊細な「つまみ細工」。とても複雑で難しそうに見えますが、実は材料も作り方もシンプルなんです。そこで、伝統的な手法とは異なる部分もありますが、つまみ初心者の筆者が形式にこだわらず気軽にできる方法で作りました。

材料と道具を用意しましょう

材料と道具

材料と道具基本の材料と道具は、ちりめんのハギレ、裁断用のカッターもしくははさみ、ピンセット、ボンド、台座用の厚紙。最低限これだけあれば、「つまみ細工」を作ることができます。基本的に材料の布は何でも可ですが、ポリエステル素材は接着しづらいので不向きです。また、ピンセットは先が細いものを使いましょう。

花びらを乗せる台座を作ります

台座の作り方

台座の作り方直径3cmほどの厚紙をベースに台座を作ります。ボンドをつけた厚紙を布でくるんで、一回り小さい紙でフタをしたら台座の完成です。いくつかの花を束ねたり、巻き付けたりする場合は、中心に穴を開けて紙巻きワイヤーを通して接着します。

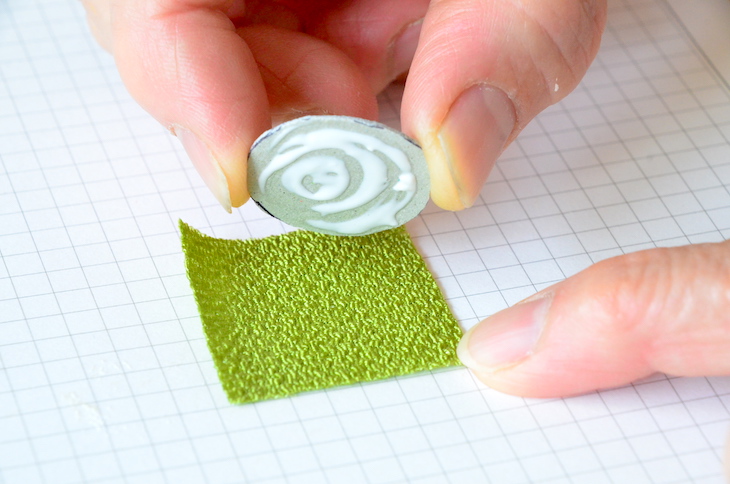

ボンドをつけた厚紙を布でくるむ

ボンドをつけた厚紙を布でくるむ 一回り小さい紙でフタをする

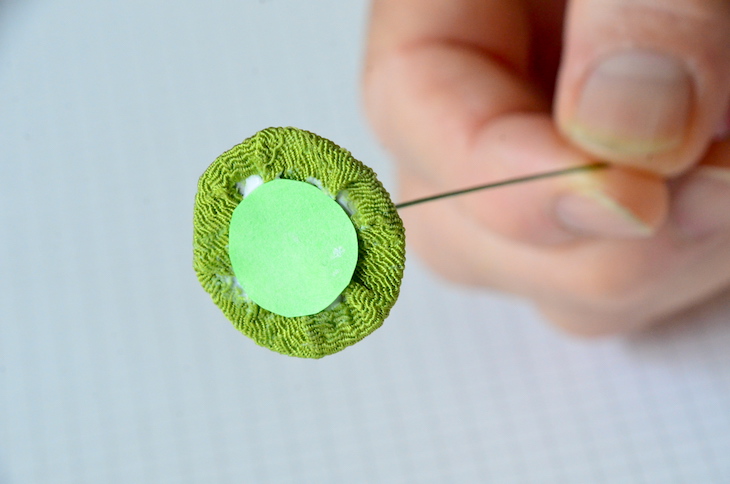

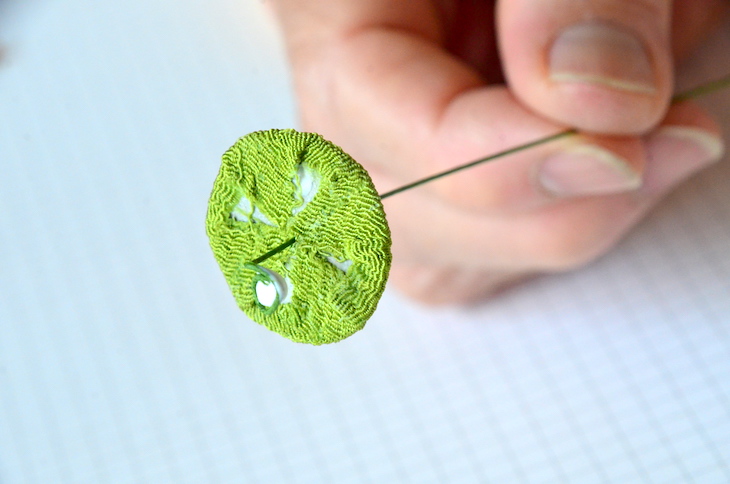

一回り小さい紙でフタをする 中心に穴を開けて紙巻きワイヤーを通して接着する

中心に穴を開けて紙巻きワイヤーを通して接着するいよいよ花びらをつまんでいきましょう

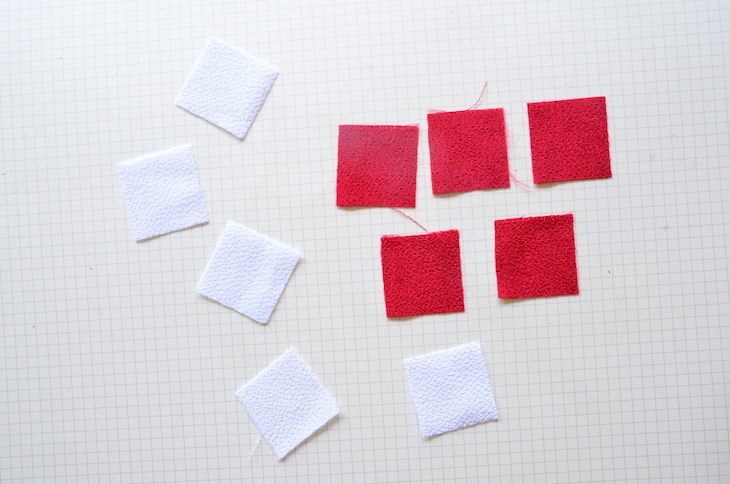

花びらが5弁の紅白梅を作ります。まず、ちりめんを4cm四方の正方形にカットします。次に、もっとも基本的なつまみ方「丸つまみ」でつまんでいきます。ピンセットを使いながら、三角形に2度折り、最後はビラビラしている方を両側から開くように折り上げます。

ちりめんを4cm四方の正方形にカットする

ちりめんを4cm四方の正方形にカットする 三角形に2度折る

三角形に2度折る 側から開くように折り上げる

側から開くように折り上げる

花びらに丸みをつけてから、先端に竹串で少量のボンドをつけて接着します。先ほど作った台座にボンドをたっぷりとつけて、5弁の花びらを等間隔に乗せていきます。最後に、パールや造花作りで使うペップを中心に飾れば、紅白梅の出来上がりです。

竹串で少量のボンドをつける

竹串で少量のボンドをつける

台座に載せる

台座に載せる パールやペップを中心に飾る

パールやペップを中心に飾る 紅白梅のつまみ細工

紅白梅のつまみ細工「丸つまみ」と「剣つまみ」

つまみ方の基本は、花びらの先が丸く仕上がる「丸つまみ」と花びらの先が細くとがった「剣つまみ」の2種類です。「剣つまみ」は、正方形のちりめんを三角形に3回折れば完成します。

つまみの「端切り」で花びらを増やす

高さを変える

高さを変えるつまんだ後に、先端に向かって斜めに切り落とせば、花びらの高さを変えることができます。この「端切り」で、フラットなシルエットに仕上がり、花びらをより多く乗せることができます。

「二重つまみ」で色の組み合わせを楽しむ

二重つまみ

二重つまみ大小2枚のちりめんを重ねてつまむ「二重つまみ」は、立体的な花に仕上がります。同系色にしたり、柄ものを合わせたり、組み合わせが楽しい技法です。

アイデア次第でいろいろなアレンジが可能

丸つまみアレンジ

丸つまみアレンジまた、基本の「丸つまみ」でさまざまな表情を作ることができます。花びらを少しカットしたり、ボンドとピンセットを使って先をとがらせたり、1段目に2段目を重ねてボリュームアップしたり、とアイデアがふくらみます。

1段目に2段目を重ねてボリュームアップ

1段目に2段目を重ねてボリュームアップ「つまみ細工」で毎日に華やかさを

着物に

着物に インテリアに

インテリアに コサージュに

コサージュにさて、たくさんの「つまみ細工」が出来上がりました。作った後のことは全く考えていませんでしたが、つまみ初心者にしてはなかなか良い仕上がり…。材料も作り方もシンプルなので、誰でも気軽に始められる手芸だと感じました。

和装の帯留めやかんざしにはもちろん、洋装にも自然となじみます。身に着けるだけでなく、ビンに挿してさりげなく飾ってもいいですね。可憐で可愛らしい花たちが、毎日の暮らしを華やかに演出してくれます。

この記事を書いた人

渡邊晃子 Akiko Watanabe |ライター

フリーのライター、インタビュアー、フォトグラファーとして活動。 主に芸能記事を手掛ける。現在は、自然豊かな熊本で子育て中。 国内外の古くて変わったモノが好き。

関連するタグ

この記事もおすすめ

-

和装によく合う風呂敷は、包み方やデザイン次第で洋服にもマッチするアイテムです。そして実はとても便利なグッズでもあるのです!

2021年12月28日|シブカワ百貨事典

-

したことある? 浜辺のたからさがし 〜千葉・館山の無人島でビーチコーミング〜

私には十年来の楽しみがあります。浜辺を歩いて、流れ着いたものを眺める「ビーチコーミング」です。

2019年6月11日|てらしまちはる