昔ながらの郷土玩具「張り子」〜身近な材料で作ってみよう!〜

2016年10月5日|渡邊晃子

招き猫、だるま、赤べこ、起き上がりこぼしなど、かわいらしい日本の郷土玩具。素朴な風合いが魅力的なこれらは、すべて「張り子」でできています。 その製法は、“型に紙を貼り重ね、乾燥後に彩色する”といたってシンプル。そこで、今回は、自宅でできる「張り子」のお面作りに挑戦しました!

◆「張り子」とは?

東北STANDARD

「張り子」とは、型に和紙を貼り重ね、立体的に成形したもの。日本全土には、さまざまな人形やお面があり、福島県の三春張り子、静岡県の浜松張り子などが有名です。また、青森ねぶた祭りの山車も「張り子」で作られています。

◆「張り子」のお面を作ってみましょう

1.材料を用意します

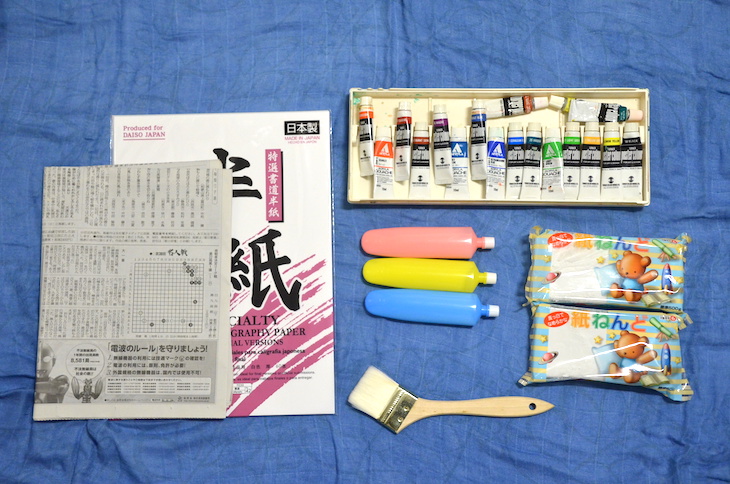

材料は、自宅にあるものや、100円ショップなどでお手軽に揃います。

材料は、自宅にあるものや、100円ショップなどでお手軽に揃います。〜自宅で作る「張り子」の材料〜

・紙粘土

・習字紙

・新聞紙

・でんぷんのり

・刷毛

・アクリル絵の具

2.型を作ります

丸めた新聞紙の上に、紙粘土をかぶせて成形します。今回は、狐のお面を製作するため、耳や鼻先も立体的に作っていきます。

仕上げに、水で濡らした手で整えれば、滑らかな表面になります。しっかり乾燥させたら、型の完成です。

3.紙を貼り付けていきます

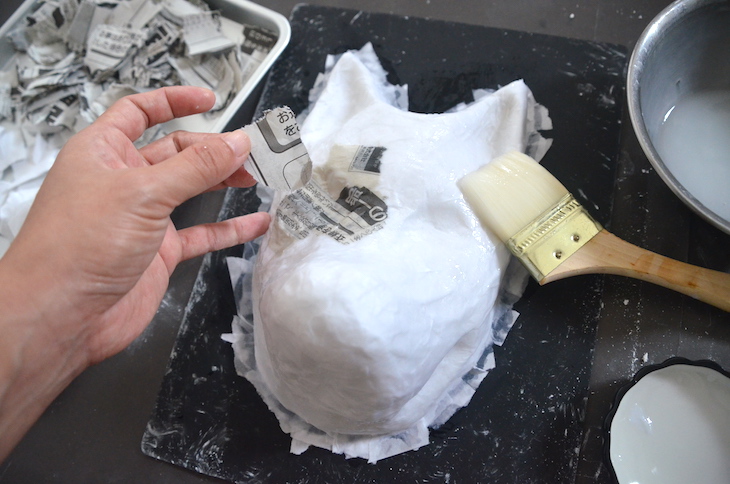

乾燥後に型からはがしやすくするため、ラップを巻くか、もしくはサラダ油を塗布します。

乾燥後に型からはがしやすくするため、ラップを巻くか、もしくはサラダ油を塗布します。 手でちぎった習字紙と新聞紙、水で薄めたでんぷんのりを用意します。刷毛でのりを塗りながら、習字紙を貼り付けていきます。

手でちぎった習字紙と新聞紙、水で薄めたでんぷんのりを用意します。刷毛でのりを塗りながら、習字紙を貼り付けていきます。4.繰り返し、紙を貼り付けていきます

習字紙を全面に貼ったら、補強のための新聞紙を貼り付けていきます。乾燥させたら、再び習字紙を7〜10層ほど貼り重ねます。

習字紙を全面に貼ったら、補強のための新聞紙を貼り付けていきます。乾燥させたら、再び習字紙を7〜10層ほど貼り重ねます。刷毛でのりを塗りながら、貼り付けるのがポイントです。根気のいる作業ですが、まんべんなく貼り付けていきましょう。

5.乾燥させます

貼り終わったら、十分に乾燥させます。天気の良い日であれば一日で乾きますが、ドライヤーで乾かしても可。

貼り終わったら、十分に乾燥させます。天気の良い日であれば一日で乾きますが、ドライヤーで乾かしても可。6.型から外して形を整えます

ゆっくりと型から外します。内面もしっかり乾燥させましょう。フチを内側に折り込み、形を整えます。

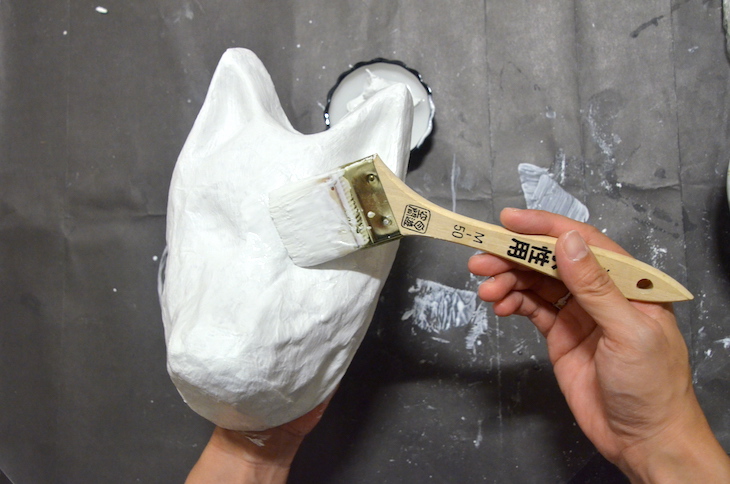

ゆっくりと型から外します。内面もしっかり乾燥させましょう。フチを内側に折り込み、形を整えます。7.水で薄めた紙粘土を塗ります

余った紙粘土を水で薄め、全体に塗り固めていきます。乾かしながら、何層か塗り、表面の凹凸を滑らかにします。本来の材料である“胡粉”を使えば、より一層美しく仕上がります。

余った紙粘土を水で薄め、全体に塗り固めていきます。乾かしながら、何層か塗り、表面の凹凸を滑らかにします。本来の材料である“胡粉”を使えば、より一層美しく仕上がります。8.色を塗って完成です

アクリル絵の具を使って彩色していきます。今回はスタンダードな狐のデザインを描きました。自分だけのオリジナルなので、自由なデザインで楽しんで!

アクリル絵の具を使って彩色していきます。今回はスタンダードな狐のデザインを描きました。自分だけのオリジナルなので、自由なデザインで楽しんで!

狐の面の張り子が完成しました。

◆作業が面倒な人は…

「もっと手軽に張り子を体験したい!」という人は、キットを使っても。無地の「張り子」とアクリル絵の具のセットなので、気軽に「張り子」作りに挑戦できます。

大量生産とは違う、手作りの温かみをもった「張り子」。身近にある材料でできる「張り子」作りを、みなさんも楽しんでみてくださいね。

この記事を書いた人

渡邊晃子 Akiko Watanabe |ライター

フリーのライター、インタビュアー、フォトグラファーとして活動。 主に芸能記事を手掛ける。現在は、自然豊かな熊本で子育て中。 国内外の古くて変わったモノが好き。

関連するタグ

この記事もおすすめ

-

和装によく合う風呂敷は、包み方やデザイン次第で洋服にもマッチするアイテムです。そして実はとても便利なグッズでもあるのです!

2021年12月28日|シブカワ百貨事典

-

したことある? 浜辺のたからさがし 〜千葉・館山の無人島でビーチコーミング〜

私には十年来の楽しみがあります。浜辺を歩いて、流れ着いたものを眺める「ビーチコーミング」です。

2019年6月11日|てらしまちはる